梳理环保行业的“负面清单”

【谷腾环保网讯】面对环保行业长期存在的发展桎梏,清华大学教授王凯军在“以未来新水务服务美丽中国建设”座谈会中提出,要借鉴经济领域“底线管控”的逻辑,构建行业“负面清单”机制,通过明确禁止或限制的文化理念与技术路径,以“底线思维”压缩模糊空间,以批判促改革,激发创新活力,推动环保行业从被动纠错转向主动革新。

我国科技创新正面临深层次的制度性挑战。在传统管理思维主导下,创新往往陷入三重制约:根深蒂固的传统观念桎梏、滞后于时代的法规标准体系以及泛道德化的社会舆论环境。与之相反,欧洲科技创新得益于其开放政策、文化底蕴、市场鼓励及前瞻性监管。如欧盟的“地平线欧洲”计划,通过制度设计整合创新资源,促进合作、知识共享和开放创新。

我国创新困局在于社会创新习惯的缺失。这不仅因为时代遗留的路径依赖,也折射出当前制度的“激励失灵”——尽管政府推出众多创新激励政策和典型案例,但多数陷入“正面鼓励清单”管理模式的窠臼:政策覆盖的有限性与选择性,执行层面的自由裁量权滥用,导致正向激励难以有效传导至创新主体。

破局关键在于创新制度范式的转换。负面清单管理模式展现出独特的制度优势:精准限制关键领域,减少模糊空间,避免系统性风险。同时,通过明确“不可为”界,实质扩展“可为”空间。研究表明,市场准入负面清单制度试点对于投资效率具有显著的经济影响——投资机会每增加一个标准差,企业投资水平在原均值水平上提升8.95%。

将负面清单制度引入科技创新管理或将具有显著的实践价值。放之科技创新行业,这种“以禁促改”的机制,本质上是通过制度刚性打破路径依赖。如我国近年来对传统燃油车的限制政策,推动车企转向电动化研发,从而促进新能源产业链的爆发。

环保行业作为兼具公共属性与技术密集型特征的领域,是实施“负面清单”管理制度的典型场景。当前行业虽积累了一定技术储备,但创新效能远未达预期。行业内存在一些负面因素,如果不加以改善,行业发展空间只会越来越小。

究其根本,技术不足并非最大障碍,保守的文化观念和缺乏对于创新的容忍才是限制发展的关键。这些障碍可能导致行业错失窗口期、陷入低效决策、抑制创新与突破。

对此,借鉴经济领域“底线管控”的逻辑,构建行业“负面清单”机制。通过明确禁止或限制的文化理念与技术路径,公开行业弊病,以批判促改革,倒逼观念革新和技术路径优化。

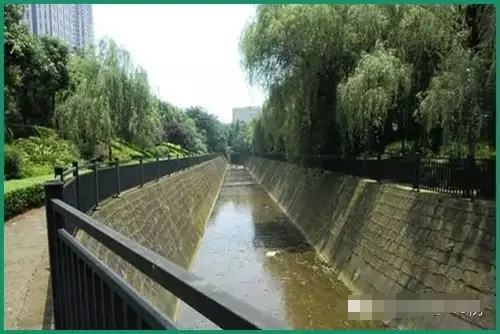

比如,在城市水环境建设领域,技术路径依赖与制度惯性形成的“锁定效应”尤为显著,但认知革命带来的治理范式转型往往能引发突破性改变。

以河道“三面光”工程(河道底面与两侧硬化)为例,该技术曾在20世纪80—90年代被国内城市广泛采用,将城市河道、江岸变成单纯的防洪工程,简单地截弯取直,极大破坏了原来河道的综合功能,导致流域自净能力下降、滨水生物多样性锐减,形成“治理—破坏—再治理”的恶性循环。但在彼时,河道“三面光”被视为现代城市治理的典范工程。随着生态文明理念的深化,这类反生态工程成为“负面共识”,拆除护砌、生态修复工程全面展开。理念认知的更新,使得过去落后的手段得以被纠正、规避,释放更好的城市河流生态。

三面光工程案例

使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”